1790万本の科学論文から分かった「ヒットするための法則」とは?お約束+冒険で人は動く!

いよいよ夏休みの時期ですね。

思い出すのは「通知表」です。

あなたはどうでしたか?

あまり楽しい思い出がないのはお互いさまです。

でも、社会に出ると毎日が

「通知表」みたいなものですよね。

さて、ここでちょっとしたクイズです。

学生ならば「テストの点」が、

社会人であれば「売上・利益」が

通知表の対象になります。

では、その真ん中のイメージがある

学者の世界では、何が対象になるのでしょうか?

1. 10億ドルの価値を生む学者の通知表

有力な答えは、こちらです。

学問の世界では、「新発見」が求められます。

でもそう言い切るからには、

その分野の過去の研究を

しっかり抑えている必要があります。

だからこそ、その分野において

その後の研究の土台となり必ず引用される

論文を出せた場合は、学者の通信簿に

「A」がつくのです。

いわば後に続く人たちへの影響力が

最も評価の軸になっているのです。

物理学の観点から成功法則を追求した

アルバート=ラズロ・バラバシは

さらに踏み込んだ発言をしています。

現在のアメリカでは、科学論文が

1回引用されることで10億ドル分

(約1,100億5,940万円)の研究費に

相当する影響を後世に残すと試算されています。

すごいですよね。

では、どんな論文が

引用されやすいのでしょうか?

すなわち「売れ筋」の論文なんてものが

存在するのでしょうか?

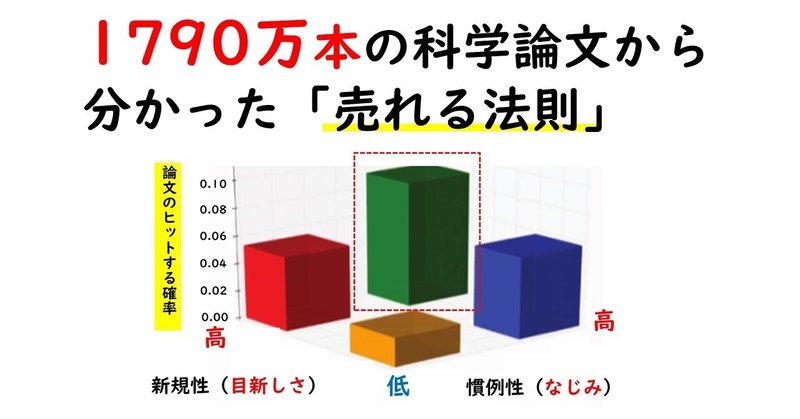

2. 1790万本の論文を調べてわかった「売れる」科学論文の極意

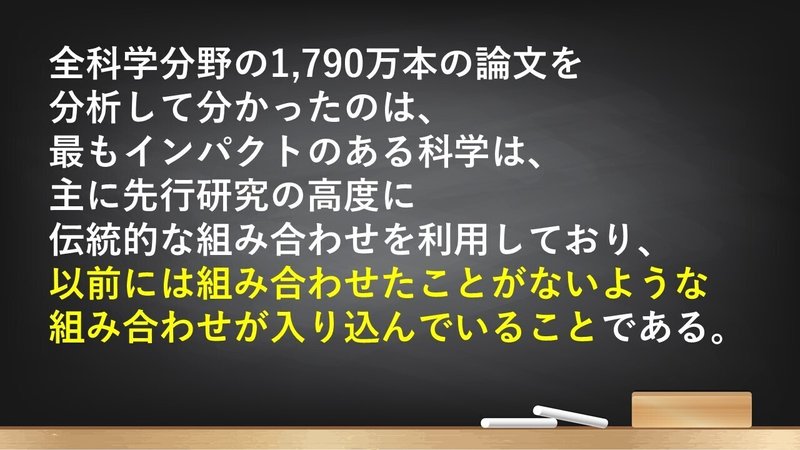

この点を徹底的に追求したのが

ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学の

ブライアン・ウジー教授らの研究チームです。

彼らは、なんと全科学分野にわたる

【1,790万】本もの論文を解析しました。

そして、論文の引用率上位5%に入る

「売れ筋」論文の特徴を調査したのです。

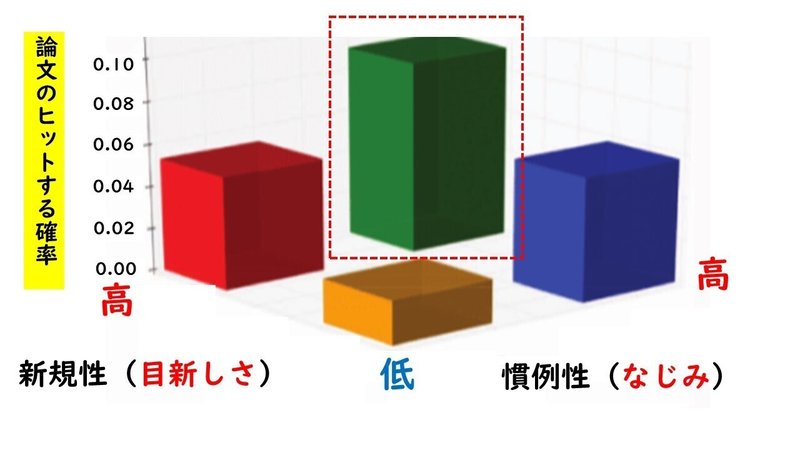

後の研究に影響を与えるくらいですから

斬新なインパクトがあります(新規性)。

しかし、斬新さをうたう以上は、

それまでの既存の研究を

すべてふまえている必要があります(慣例性)。

すなわち目を引く「冒険」と

おなじみの「定番」のバランスが

鍵となっているようです。

そこで研究チームは、

対象論文が引用している

過去の論文にも解析を広げ、

実に【1億2,200万】にも及ぶ

引用パターンを調べました。

まるで森の根っこをすべて数えるような

頭の下がる研究の末に、研究チームは

1つの普遍的な法則を見出しました。

次の考察をごらんください。

▲ 下記論文より引用 翻訳・加工は投稿者

つまり、しっかり過去のお約束・定番を

ふまえつつ、その組み合わせ方の角度で

斬新さを示していたのです!

ちなみに「斬新性」の部分については

3人以上の著者が書いた論文の方が、

単独の著者の論文よりも【約37.7%】も

割合が大きかったといいます。

複数の視点から入ることで、

浮かぶ組み合わせの幅が広がるのでしょう。

自分勝手でもなく、かといって

模倣やコピーでもない

境目のアプローチが最も大きな

影響力をもちます。

ぜひ、あなたの分野でも活用してみてください。

本日もお読みいただき

ありがとうございました。

ヴォルテックスLINEチャンネル、始動

はじめましての方も

すでに望月俊孝の

公式LINEやFB、メルマガに

ご登録いただいている方も必見!

毎日更新おすすめ記事

最新イベント情報

不定期Lineライブ配信!

ご登録は【10秒】で完了です

【登録後、プレゼントをお届け】

参考論文

参考文献(P.125~129)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?